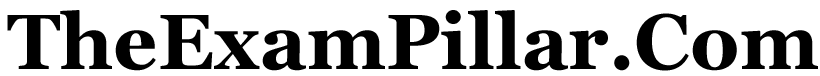

वायुमंडल में हवा की अनेक संकेद्री पर्ते हैं जो घनत्व और तापमान की दृष्टि से एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। हवा का घनत्व धरातल पर सर्वाधिक है और ऊपर की ओर तेजी से घटता जाता है। वायुमंडल को पांच मुख्य संस्तरों में बाँट सकते हैं –

1. क्षोभमंडल (Troposphere)

- वायुमंडल के सबसे निचली संस्तर का क्षोभ मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के धरातल से कुछ ही ऊँचाई पर स्थित है।

- इसकी ऊँचाई ध्रुवों पर 8 किमी० तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी० है।

- ट्रोपोस्फीयर या विक्षोभ प्रदेश (Troposphere) नामक शब्द का प्रयोग तिज्रांस-डि-बोर ने सर्वप्रथम किया था।

- संवहनी तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को कर्म से संवहनी मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं।

- विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊँचाई सर्वाधिक है क्योंकि तेज संवहनीय धाराएँ धरातल की ऊष्मा को अधिक ऊँचाई पर ले जाती है।

- इस संस्तर पर ऊँचाई के साथ तापमान कम होता है। तापमान में गिरावट की दर एक डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मी० है। इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं।

- इस संस्तर में धूल के कणों और जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है।

- ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊँचाई में वृद्धि और शीतऋतु में कमी पाई जाती है।

- मौसम की प्रायः सभी घटनाएँ कुहरा, बादल, ओला, तुषार, आँधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में घटित होती हैं।

- क्षोभमंडल और समताप मंडल के मध्य डेढ़ किमी० मोटी परत को ट्रोपोयास कहते हैं। वास्तव में यह मंडल क्षोभ तथा समताप मंडल के बीच विभाजक होता है।

2. समतापमंडल (Stratosphere)

- समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है।

- ट्रोपोयास से इस सीमा तक ऊँचाई के साथ तापमान प्राय: समान रहता है। (20 किमी० तक) इसके ऊपर 50 किमी० की ऊँचाई तक तापमान क्रमश: बढ़ता है।

- यहाँ सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद होती है।

- यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के “मुकताभ मेघ” की उत्पत्ति होती है और एवं गिरने वाले बूदों को Noctilucent कहते हैं।

- यह ओजोन मंडल 30-35 किमी० में पाया जाता है।

- यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है।

- इस मंडल की खोज सर्वप्रथम तिज्रांस-डि-बोर ने 1902 में की थी।

3. मध्यमंडल (Mesosphere)

- 50 किमी० से 80 किमी० की ऊँचाई वाला भाग मध्य मंडल कहा जाता है।

- उसमें ऊँचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है।

- 80 किमी० की ऊँचाई पर तापमान -80°C हो जाता है। इस तापमान की सीमा को “मेसोपास” कहते हैं। इसके ऊपर जाने पर पुनः तापमान में वृद्धि होती जाती है।

4. आयन मंडल (Ionosphere)

- धरातल से 80-640 कि.मी. के बीच आयन मंडल का विस्तार है।

- यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है।

- पराबैगनी फोटोंस (UV photons) एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनन (Ionization) हो जाता है।

- आयनमंडल के पुनः तीन उपमंडल होते हैं –

- D परत- यह आयनमंडल का सबसे निचला भाग होता है।

- E परत- यह D-परत के ऊपर स्थित होता है।

- F परत- सबसे ऊपरी भाग को F -परत कहते हैं।

यदि आयन मंडल की स्थिति नहीं होती तो रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर आकाश में असीमित ऊँचाईयों तक चली जाती। इसी मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश (Aurora Borealis) तथा दक्षिणी ध्रुवीये प्रकाश (Aurora Australis) के दर्शन होते हैं।

5. बाह्य मंडल (Exosphere)

- सामान्यतः 640 कि.मी. के ऊपर बाह्य मंडल का विस्तार पाया जाता है।

- यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है।

- अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग-अलग परतें भी होती हैं।

- लेमन स्पिट्जर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया है।

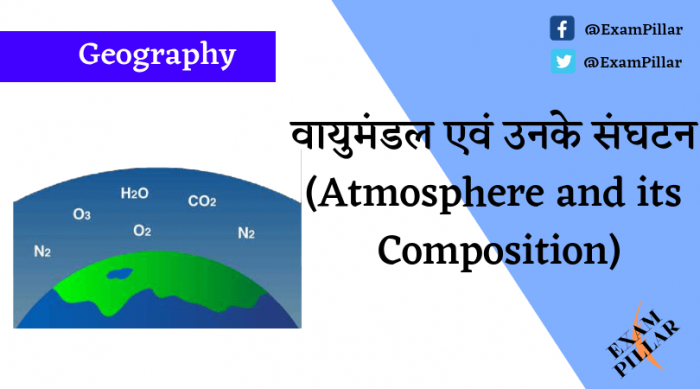

वायुमंडल का रासायनिक संगठन

रासायनिक दृष्टिकोण से वायुमंडल को दो भाग में विभक्त किया गया है –

- सममंडल (Homosphere) :- इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। (90 किमी० ऊँचाई)

- विषममंडल (Hexosphere) :- इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। इसकी ऊँचाई 200 से 1100 किमी है।

- हीलियम परत :- इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं तथा इसका विस्तार 1100 से 3500 किमी० के बीच है।

- हाइड्रोजन परत :- सामान्य तौर पर इसका विस्तार 10,000 किमी० तक माना जाता है। इसमें हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं।

| Read More : |

|---|